-

読む、日経の本ラジオ

「永遠の命」を手にする4つのシナリオ 『「不死」の講義』

-

まいにち「はじめに」

はじめに:『ゼロからわかる マネーの常識 NISA、イデコから保険、税金、住宅ローンまで』

-

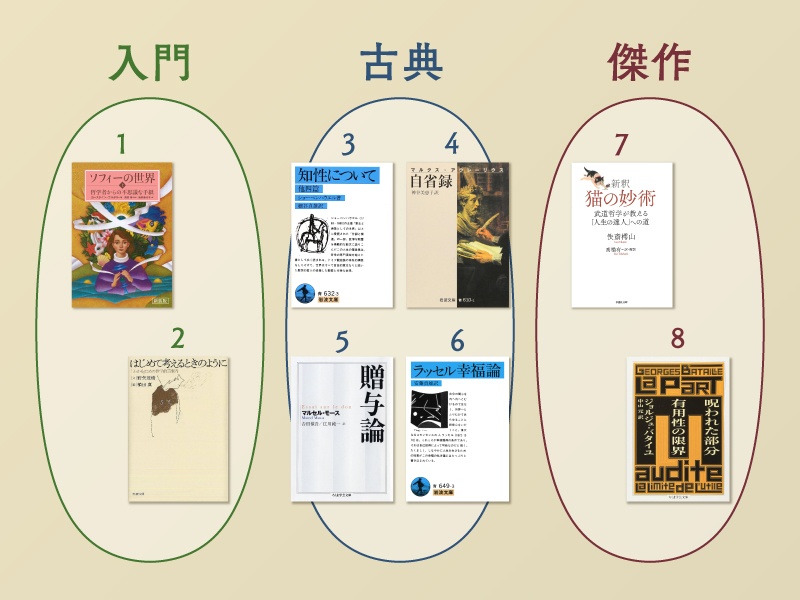

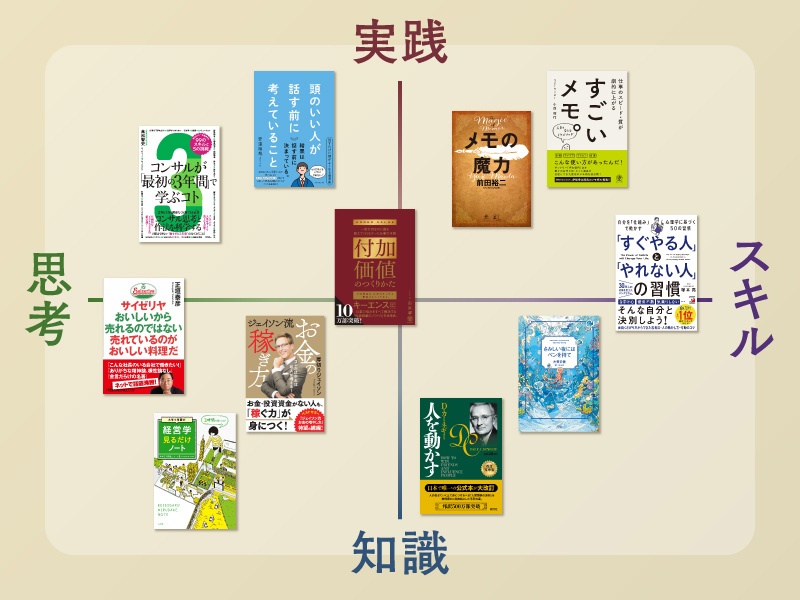

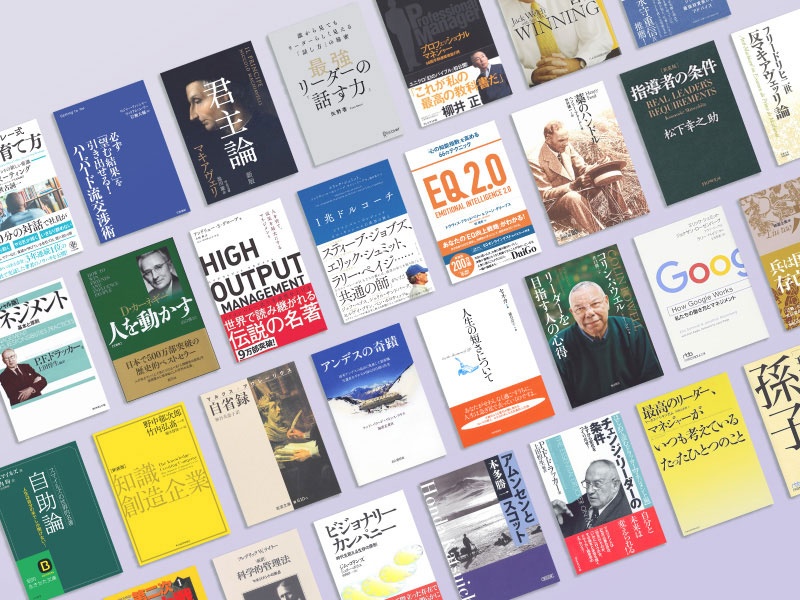

BOOK Selection

GWに「30代が読んでおきたい、おすすめビジネス名著」記事まとめ

-

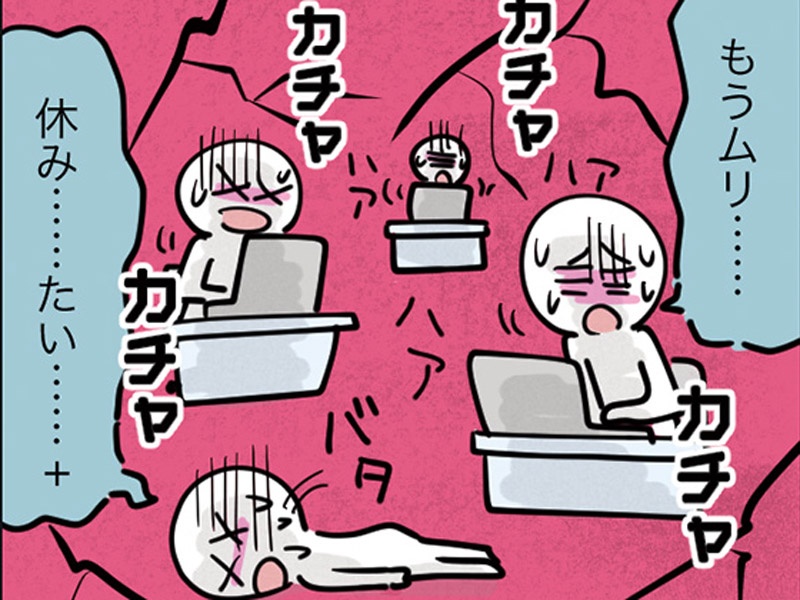

昭和人間のトリセツ~厄介な自分や周囲との付き合い方

昭和人間はなぜ大昔のことを「ついこのあいだ」のように語るのか

-

この保険、解約してもいいですか?

プロほど入らない「○○保険」 貯蓄取り崩しを嫌う心理の不合理

-

まいにち「はじめに」

はじめに:『Azure Stack HCIテクノロジ入門 Azureとの連携によるハイブリッドクラウド』

-

東京大改造2030 気になるあの再開発エリア、どうなる?

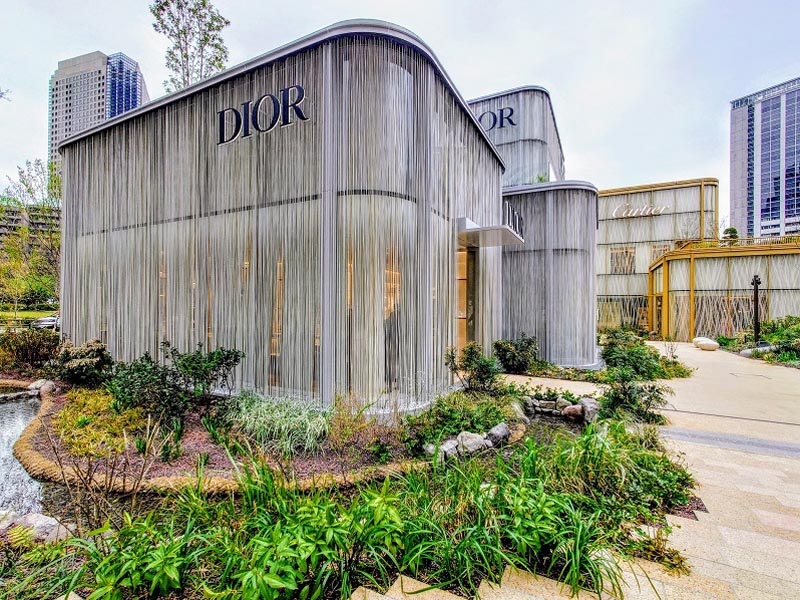

「麻布台ヒルズ」必見の建築デザイン6選 世界的設計事務所が共演

-

ユニクロ物語

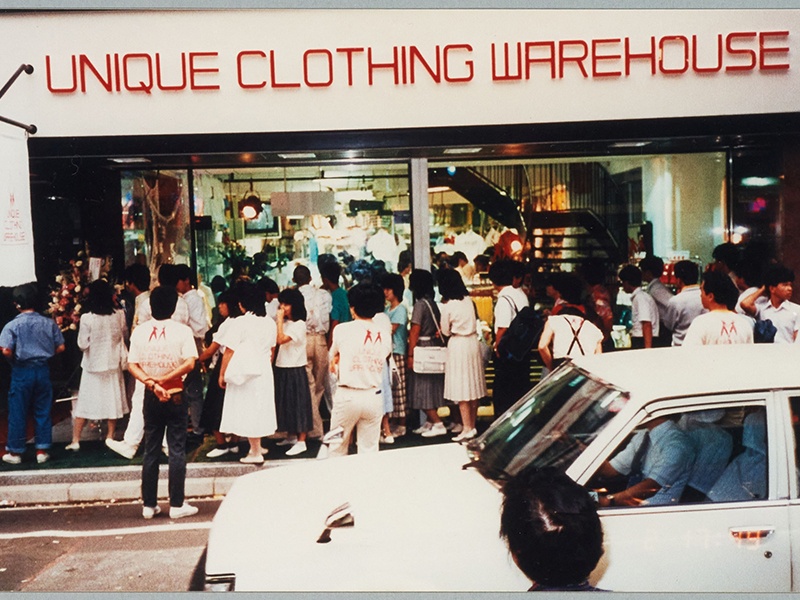

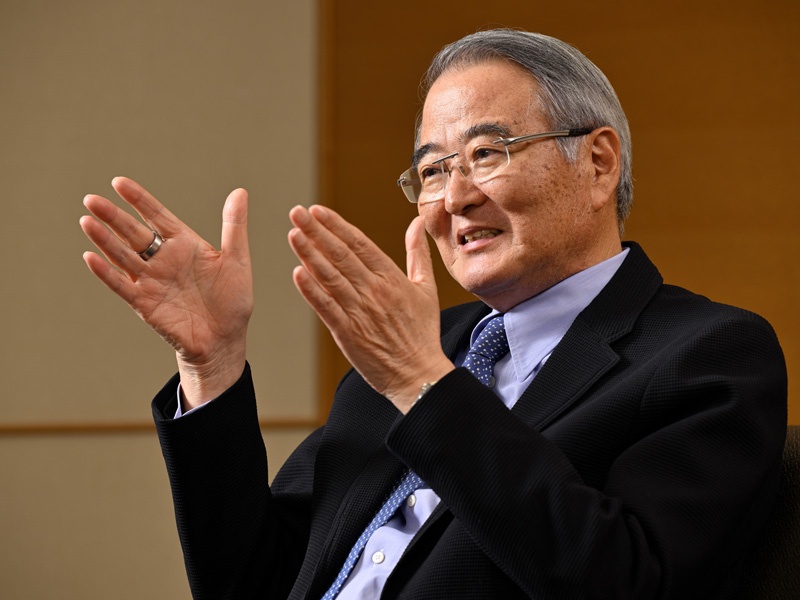

「泳げない者は沈めばいい」 ユニクロ柳井正と古参幹部の別れ

人気記事ランキング

-

1

1「泳げない者は沈めばいい」 ユニクロ柳井正と古参幹部の別れ

-

2

2管理職が読んでおくべき、おすすめのビジネス書 記事まとめ

-

3

3GWに「30代が読んでおきたい、おすすめビジネス名著」記事まとめ

-

4

4「金脈をつかんだ!」叫ぶ柳井正 ユニクロ1号店、開店秘話

-

5

5話題の本 書店別・週間ランキング(2024年4月第3週)

-

6

6「お前、もう帰れ!」東大卒の開発者が料亭で叱られた

-

7

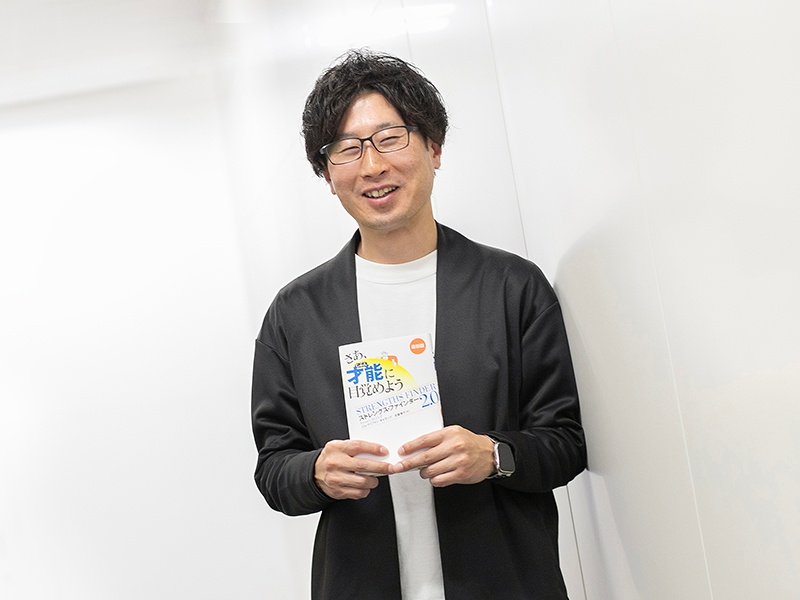

7立命館守山で『さあ、才能に目覚めよう』活用、教員に起きた変化

-

8

8ユニクロ 苦戦する海外店舗、撤退寸前からの反転攻勢

-

9

9「麻布台ヒルズ」必見の建築デザイン6選 世界的設計事務所が共演

-

10

10落合陽一、現代の茶道をデジタルネイチャーで読み解く

-

11

11新社会人が読んでおくべきおすすめのビジネス書 記事まとめ

-

12

12昭和人間はなぜ大昔のことを「ついこのあいだ」のように語るのか

-

13

13すべての人に訪れる「死」と向き合う 『「不死」の講義』

-

14

14マッキンゼー調査で判明 日本企業のM&Aに求められる戦略

-

15

15人と差がつく「思考法」を手に入れる、おすすめ本5選

「本日」は2週間以内に公開した記事が対象

旧サイトをご利用のお客様へ

旧サイトは4月21日より、新サイト「日経BOOKプラス」に統合されました。旧サイトに掲載されておりました書籍ならびに関連情報は「日経BOOKプラス」にてご覧いただけます。

書籍をお探しの場合は、画面上の虫眼鏡アイコンから検索機能をご利用いただき、書名/著者名/ISBN/その他キーワードでお調べください。関連資料やサンプルファイル、正誤表をお探しの方は、各書籍のページ下部からダウンロードしていただけます。

今後とも「日経の本」ならびに「日経BOOKプラス」をよろしくお願いいたします。

企業経営にはSDGsやESGの視点が必須

SDGs・ESG関連書籍はこちら

https://info.nikkei.com/books/sdgs_esg/